莒州绪密赵氏六百年文韵墨影

作者:林晓杰

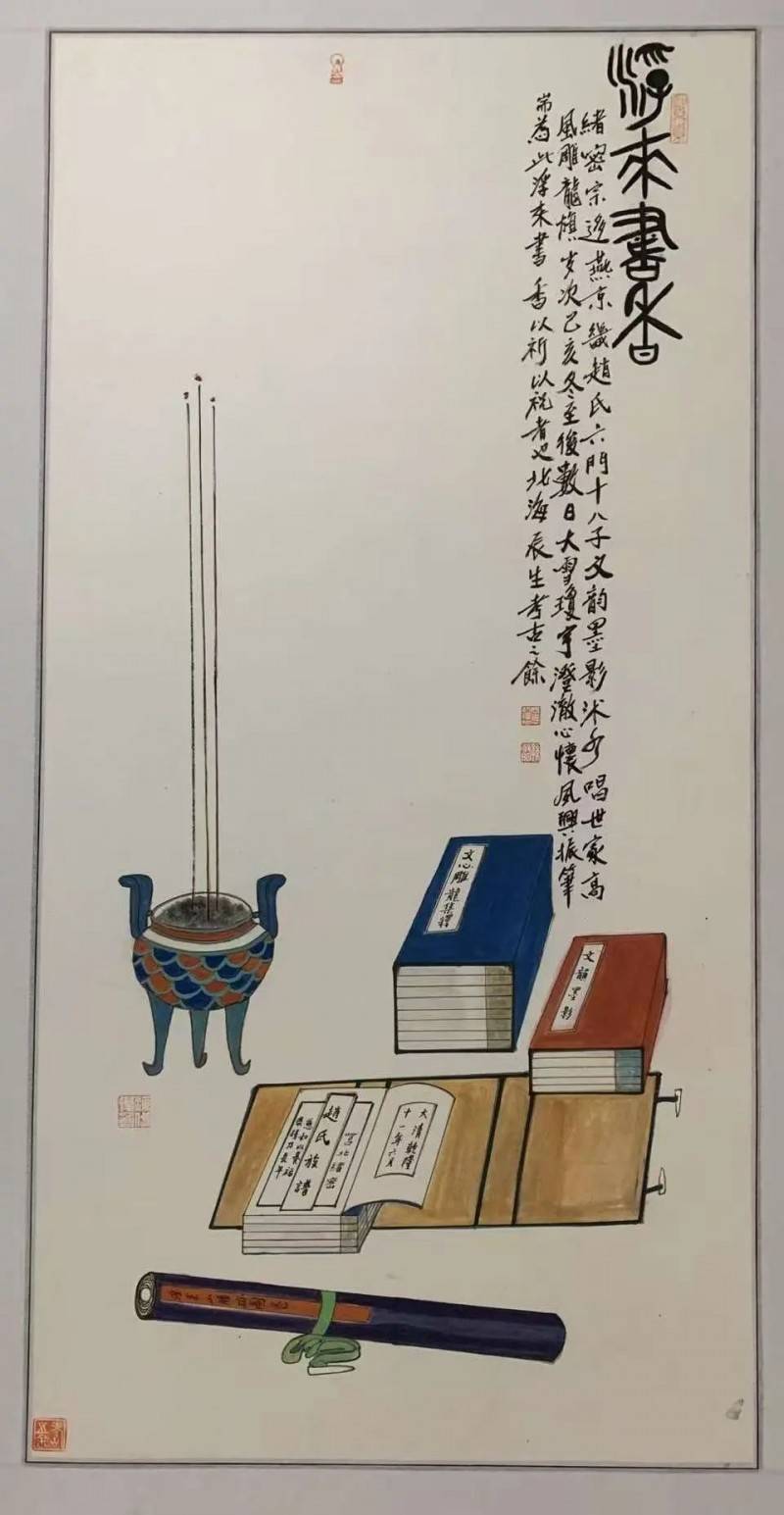

开篇先引用著名学者、山东博物馆特聘首席专家、潍坊市博物馆特聘研究员孙敬明先生创作的《浮来书香》为导语:

绪密宗迻(yí,迁徙)燕京畿,

赵氏六门十八子。

文韵墨影沭河唱,

世家高风雕龙旗。

岁次乙亥,冬至后大雪琼宇澄澈,心怀夙兴,振笔耑(zhuān,专门)为此浮来书香,以祈以祝者也。北海辰生考古之余。

以下为正文。

(一)

烈日炎炎,炙烤着被多年战乱摧残的莒州大地,赤地千里,渺无人迹,一片萧条。

有一支庞大的行进队伍渐渐出现在地平线上。队伍里除了少量负责护送的官兵外,其余人都衣着普通,有男有女,有老有少,而且还带了很多行李。他们显然都已经赶了很长的路,个个风尘仆仆,满脸倦色,又饥又渴。队伍中只有少量的牲畜和车子,绝大多数人只能依靠步行,伴着呛人的尘土,机械地挪动着步子。

这些都是来自当时河北翼州密云县(今北京密云县)的移民。

此时正是明洪武年间。明朝建立之初,当务之急就是恢复和发展农业生产,而最突出的问题就是在战乱重灾区的河南、山东等地,劳动力严重不足,土地大片荒芜。朱元璋曾在洪武元年道:“中原诸州,受祸最惨,积骸成丘,居民鲜少……”

就这样,一个历经几十年,涉及数个省的明初大移民开始了。据《根在洪洞》载:“明朝大移民最早开始于洪武三年(其实从洪武二年官方组织的移民就已经开始),直到永乐十五年,历时近五十年时间,先后组织大规模移民近二十余次,共向山东、河南等地移民近百万人口。”此时正在莒州艰难跋涉的这批移民,不过是当时众多移民队伍中的一支而已,首领是名叫赵全、赵能的兄弟二人。

在踏入莒州地界前进一段时间后,赵氏兄弟俩经过商议权衡,决定将队伍一分为二,哥哥赵全带领部分族人去莒西北的络山(后来称洛山)下、络河(后来称洛河)旁建村定居,弟弟赵能则选择了袁公河畔一个叫尹家庄的地方。

兄弟俩还约定,为了让后世子孙铭记故土密云,以后他们村子的名称一定要带着“密”字。

于是,赵全所立的村名,巧妙地结合了故土和新地的名称,叫络密庄。只不过之后又经过多年的演化,尤其在清代的诸多志书资料上,都记作罗米庄。

赵能去的尹家庄,在赵氏兴盛为望族后,就改名叫绪密庄,也就是“发绪于密云”之意。后来在清雍正八年,聂氏迁至绪密庄前建村,直接用了地理方位“前绪密”作为村名,于是绪密庄又被称为“后绪密”,以示区别。

据《重修莒志·氏族》记载:“三区绪密赵氏……二世得时,由绪密移居罗米庄。”也就是说,在赵能的下一代(据考证是他的二儿子)赵得时,不知何种原因又从绪密庄迁去了罗米庄,投奔了伯父——我个人猜测要么是过继,要么是赵全的子嗣数量相对不乐观,让同宗进行人口支援。可有的资料却据此误认为罗米庄是源自绪密庄,那可就搞错了。

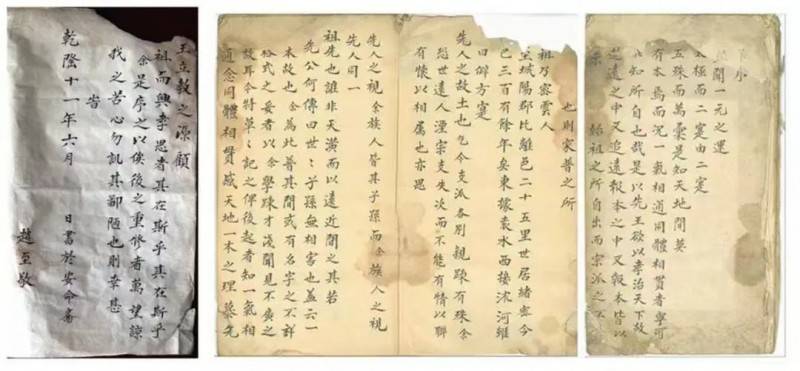

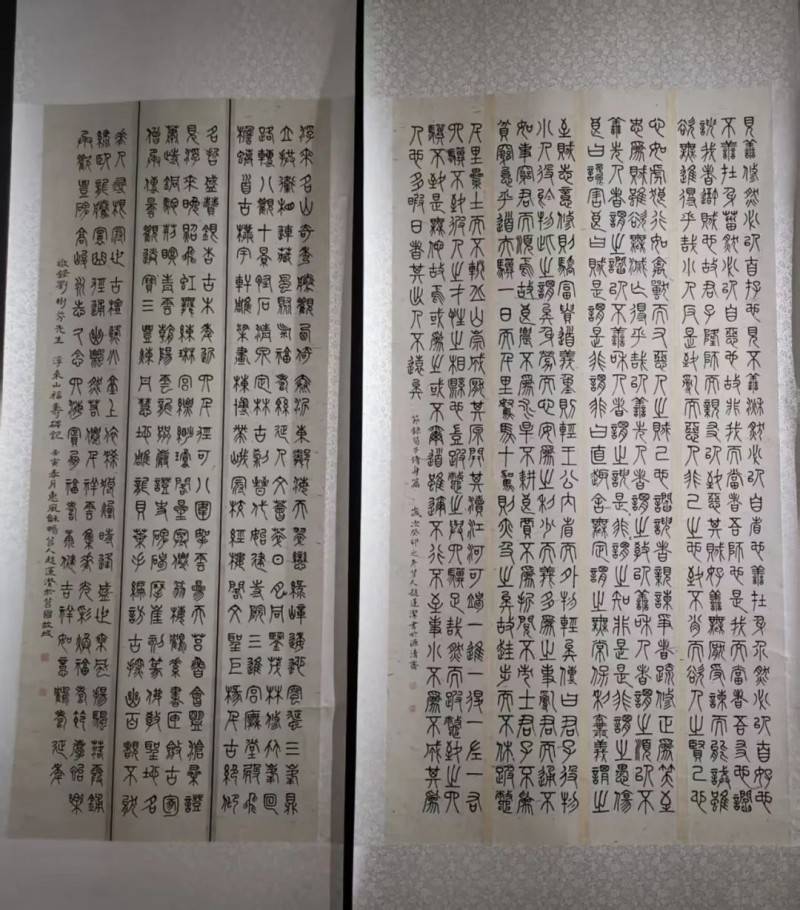

此为乾隆十一年(1746年)初修《赵氏族谱》手抄本

之后几百年里,尽管绪密庄村也不断有外姓迁入,但赵氏始终凭借强大的凝聚力和人才造就的能力,不但稳居望族身份,而且其家族文韵跨越明清,历经民国,延绵至改革开放后的今日,传承长达六百多年,并还能结合新时代精神发扬光大,这种情况在莒地世家中委实不多见。

杜树景先生主编的《莒地谱牒辑录》中如此评价:“绪密赵氏一族,秉承先世前贤族规族训,忠厚传家,诗书继世,耕读慕贤,造福乡邻,至今已繁衍至十九世。”

有必要说一下绪密赵氏的家训。这个家训比较简单,但非常有内涵:

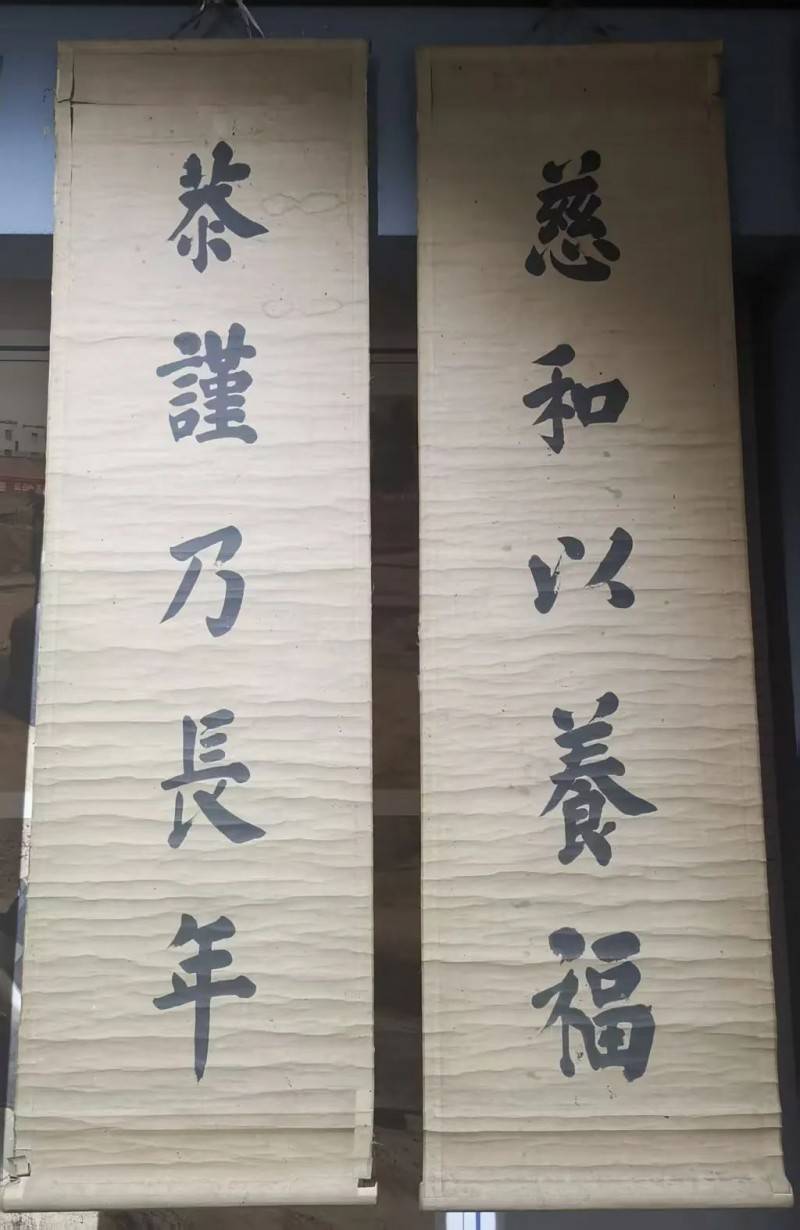

“慈和以养福,恭谨乃长年。”

绪密赵氏十二世赵天叙手书家训

这两句话放在现在来看也不过时,完全称得上是提升自我修养的必备法则。毕竟这年头有些人的财富或权力不断见涨,但个人素质却没能相应地跟着提升,于是在日常工作生活中不自觉地流露出了“穷人乍富,挺胸叠肚”“小人得志,呼三吆四”的样子,这类人我们在现实中应该也没少见。而越是有能力、素质高的人,在言辞举止中反倒处处体现出“慈和”和“恭谨”的特征,给人一种如沐春风的感觉。我个人在苏兆庆苏老、刘树芬刘老以及全国著名文博专家孙敬明孙老等诸位长者身上,都能很深刻地体会到。

(二)

从志书及现存族谱来看,绪密赵氏自明代中期,五世祖赵復(fù)获庠生开始,就陆续有族人考中功名,一直延续到清朝灭亡。从品秩来看,绪密赵氏族人的功名主要是生员(秀才)级别,包含太学生、廪生、监生、庠生等。可能有的朋友会觉着这些功名里没有举人和进士,有些不以为然,其实在古代那些普通的望族中,能隔三差五地出个秀才,就是非常了不起的成就。因为秀才非常难考,秀才本身也是受人尊敬的,很有社会地位。大家千万别受《武林外传》以及那些传说爽剧的影响,以为秀才都是穷酸的,考中进士甚至鼓捣个状元是多么轻松的事儿。

我个人认为,给绪密赵氏家族烙上独特文化烙印的,最早始于七世祖赵宣。

在嘉庆《莒州志》卷十《人物下》中有关于赵宣的介绍,用白话文表达大意是这样的:

赵宣,字殿臣,监生。他是家中独子,没有兄弟,平时表现比较木讷,直到八岁时才能正常说话,但他年少读书时非常刻苦,而且时刻记录每日言行善恶以提升个人修养。未成年时父母就相继去世,他服丧期间的礼仪表现如成年人一样,而且在母亲病重时,侍奉周到,极其孝顺。赵宣后来的家境并不富足,但周济帮助他人之急难时,即使倾家荡产也在所不惜。由于此人实在太热心肠,以至于周边熟人在起纠纷时都害怕让他知道,免得让他费心或失望。赵宣的子孙后代大多都能遵守并传承他的家风教诲。

嘉庆《莒州志》中介绍赵宣的原文

我记得曾国藩就用写日记的方式来反省自身善恶,和少年时的赵宣如出一辙。或许是未成年时父母双亡,靠亲戚朋友的帮助才让他顺利成才,所以后来的赵监生尽管家里也不富裕,却有大侠之风,古道热肠,解衣推食,义薄云天。因为我见过助人为乐的,但帮人能帮到倾家荡产都在所不惜的,还真是头一次见。更绝的是,赵老先生头上的道德光环实在太过于耀眼,以至于就连别人都害怕让他知道一些不太光彩的事,以免让老先生费心和伤心。一个人的思想觉悟之高能影响周边人到这种程度,称其为旧时代道德楷模也不为过。

赵宣的墓碑

赵宣的后代更有意思——他自己文质彬彬了一辈子,偏偏生了一个很能打的儿子:武庠生赵挺澜。赵挺澜曾获得进义校尉(正六品武散官)的虚衔官职,算是荣誉称号。这位武秀才舞刀弄剑了一辈子,却又生了两个文采斐然的儿子,一个叫赵鸣谦,曾获得“文林郎”(正七品文散官)的虚衔官职,和他老子的一样也是荣誉称号;另一个叫赵撝(huī)谦,此人有个很吓人的外号,叫“山东第一才子”,这个外号其实最先是某个科举考官给他封的,后来才在社会上哄传广为人知。但我总感觉这个称呼的最初本意似乎有点不怀好意。

赵撝谦之墓

关于赵撝谦的故事在莒地民间流传很多,多数都是他机智幽默、搞恶作剧戏弄别人的事儿,有点像新疆的民间智者阿凡提,有的故事也多少带点低级趣味、少儿不宜的成分。我当年在上学时就曾听班里一个赵姓同学(这伙计在咱县某单位上班,就不提名了)绘声绘色地讲述过,从摸小媳妇脚到吃白鳞鱼,印象深刻。我过去还一直以为那个名字是“赵会欠”——他在故事里的表现也确实很欠。当然传说故事就是古代民间茶余饭后解闷儿用的,有些著名人物“被主角”也是常有的事情,只要别当真就行。

历史上真实的赵撝谦是个笃志好学的人,且交际颇广,思维敏捷,妙语连珠,在青州府乡试时和刘墉、窦光鼐、张训之等后来的社会名流是同科,据说这几个人在赶考时一见如故,还拜了把兄弟。但赵撝谦却比这几个把兄弟的运气差很多,他名声在外,才华明明被世人公认,却又屡试不第,有种说法是因为他卷子中言辞过于犀利让历任考官所不喜,人生极致的纠结、尴尬和煎熬,莫过于此。

有人说赵撝谦像明朝的唐寅,一生怀才不遇,不过我觉着他和那个放浪形骸的唐伯虎根本就不是一类人,毕竟赵撝谦虽幽默但不低级,虽诙谐却不轻浮,骨子里是非常正统的老夫子。如果硬要比,他反倒和年份比他早一些的蒲松龄、晚一些的贾珣差不多,都是一生背负才子名号在科举考场上苦苦挣扎的那类人,直至郁郁而终。但也正是如此,才让我更觉着难过。那个在段子里胡闹恶搞、在传说中考上状元都不屑一顾的赵撝谦,实则是个对家庭、对后人、对科举、对名誉都高度重视的人。他的一副遗世对联,已成为绪密赵氏的族训,联曰:

教子孙两条正路,惟耕惟读;衍祖宗一脉真传,曰忠曰孝。

从赵宣,到赵挺澜,再到赵鸣谦、赵撝谦兄弟俩,志书中没有记载这祖孙三代的具体生卒时间,但也不难分析推断出主要是在康雍乾时期。赵宣用一生的身体力行来教导后人,要行善,要仗义,要包容,要孝顺,当然该考取的功名也必须有;之后的赵挺澜又用一身拳脚功夫,向后代演示了做人必须有足够的血性和勇气,不要畏惧邪恶;再至赵撝谦,他的绝世才华中又总是带着一抹挥之不去的忧伤,但他从不怨天尤人,依然劝诫子孙们,职业走正道,思想要正确,算是从物质生活到意识形态嘱咐了个遍……所有这些糅合在一起,就成了绪密赵氏颇有特色的家传门风,那就是有才华,讲孝道,有血性,讲上进,遇到再大的挫折也不放弃,永远保持昂扬向上的精神。

(三)

自赵鸣谦、赵撝谦之后,赵氏十世、十一世子弟们秉持先人们的精神,努力种地,刻苦读书,侍奉老人,广结人缘,捎带着还做点买卖,家族商号“蚨聚号”的生意越做越大。到了十二世赵天叙,整个家族发展已渐入佳境,开始踏入金玉满堂、枝繁叶茂的兴盛时期。

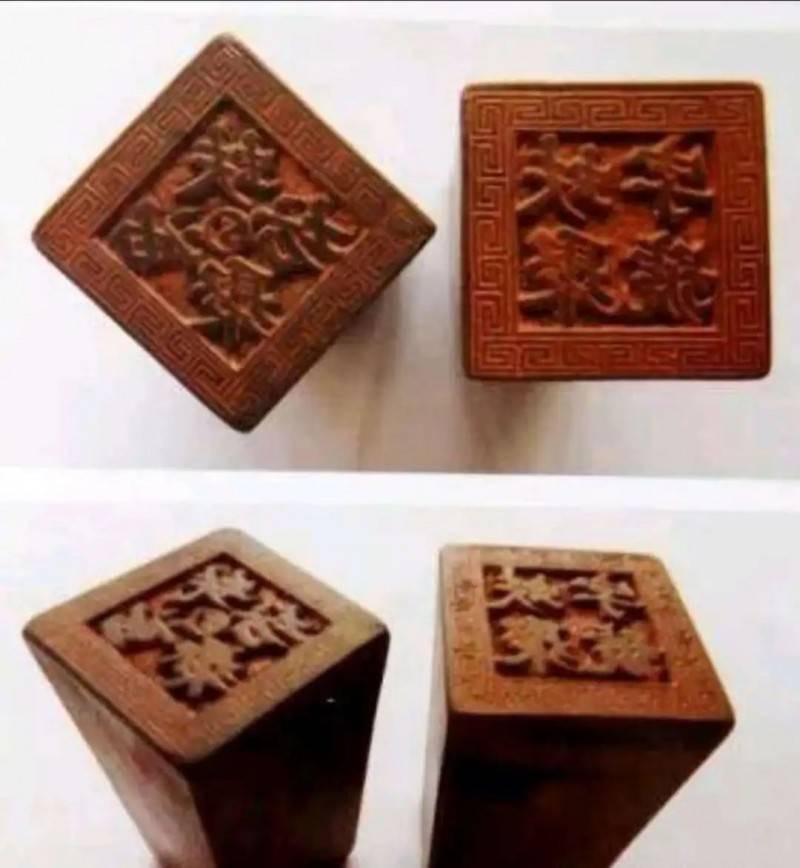

绪密赵氏商号“蚨聚号”的印章。“蚨聚号”大致诞生于清中期,从轧制花生油起步,晚清至民国初生意已涵盖农产品加工、印染、矿业、交通、电器制造等诸多行业,业务扩张到了青岛、淄博、高密等地,商号最终衰亡于民国军阀混战时期。

赵天叙,字敬庵,太学生,授文林郎,清代莒地文化界名流,著名善人。《莒地谱牒辑录》中对赵天叙的评价为“富而仁义,谨遵祖训行善积德”。

关于赵天叙“富而仁义”的事例有很多。比如有次赵天叙听手下说家里跑了一匹马,大惊失色,忙问跑了多久了?手下说差不多得跑出数里地了,赵天叙松了口气道:“没事,还没跑出咱的地界,吃不到乡亲们的庄稼。”果然是既富又仁义。

到了春荒和年底光景,赵天叙便在自家门前敞开园子,谁家缺柴,进去随便拿;谁家缺米下锅,可带着容器来取,无论取多少次,都不必偿还,名曰“放饭”。再比如,他每次见到贫困潦倒之人,总是顺手布施,乐此不疲。即便家里进了贼被家仆抓住后,他若知道定会把贼人给放了,有时甚至还会赠予一点钱财……这些行径,很有七世祖赵宣的风范。

今天我们看赵天叙对待贼人的态度,不能单纯用“包庇纵容犯罪行为”来谴责。在中国古代皇权不下乡的管理模式下,作为地方乡绅都深知“做人留一线,日后好相见”的道理,只要不是造成重大社会影响的恶劣事件,尽量不要和人结下死仇,这在古代封建社会中也不失为明智之举——在很长一段时间内,大凡江湖匪徒得知劫掠对象中有绪密赵家的人或货物时,多数都会放其一马,也算是照顾了赵善人的面子或还了他的人情。

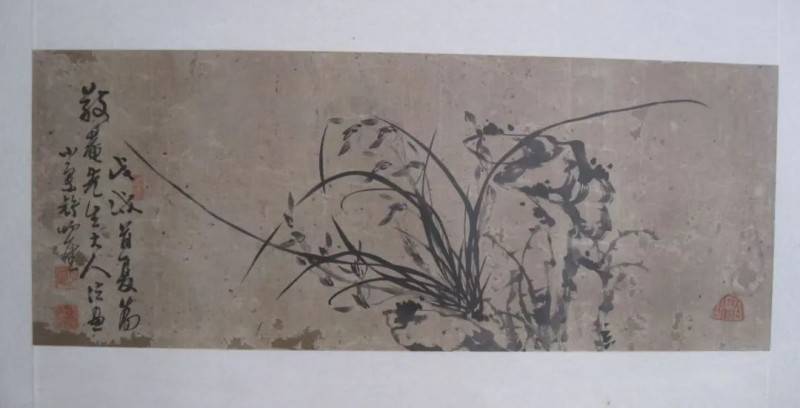

清代兰草大家舒炳奎于戊戌年(1898年)为赵天叙画的兰花

赵天叙对家族最大的贡献,在于开创了绪密赵氏“六大门”。他先后生了六个儿子,分别取名为凌云、凌汉、凌烟、凌辰、凌箕、凌鬥(dòu),他给每一个儿子都盖了一套高宅大院,附近人号称为“六大门”。

这“六大门”中人物,继承了先人的才华和侠骨,个个皆翘楚,户户出英才。比如赵凌鬥,长期担任著名的小窑管氏家族的塾师,极受管氏子弟的敬重……篇幅所限,本文就不逐一细说了,只着重介绍赵凌云。

十三世赵凌云,字瑞卿,博学多才,为人谦和恭谨,如九世祖赵撝谦一般,交游甚广,与清末同盟会会员、后来的国民党元老于洪起、丁惟汾以及当时文化界名人孔庆裕、丁伟提、王献琛等交往甚密,多有书画作品酬唱交流,传世至今。他尤以书法见长,以欧体为基,笔力雄健沉稳,周边争相模仿,在光绪末年间已名重一方,莒北诸多寺庙、名门望族多请他题写碑文,至今仍有许多碑刻传世。周边文人墨客,人人以拥有其书法作品为荣,以至于每逢年除夕家中大门上贴对联,往往一贴上,就被人揭走,无奈之下只好挨到午夜街上没人后才去贴。故有一句民间俗语在当地流传至今:瑞卿自己写的对联,发“纸马”才能贴住。

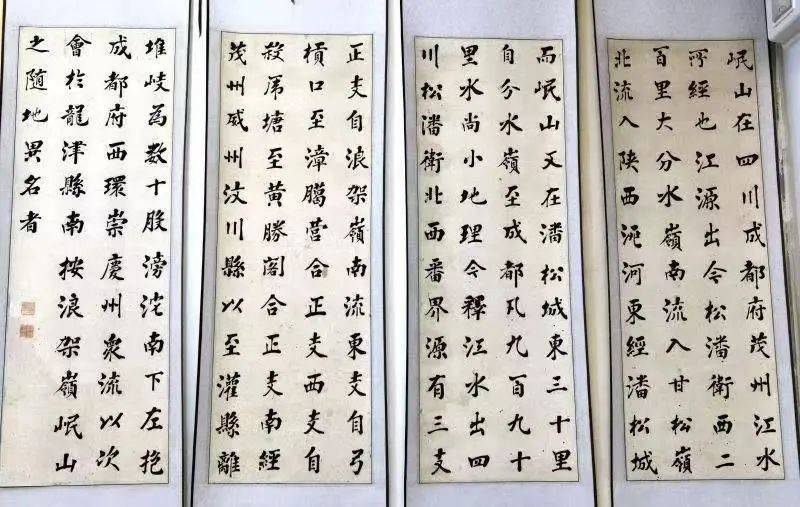

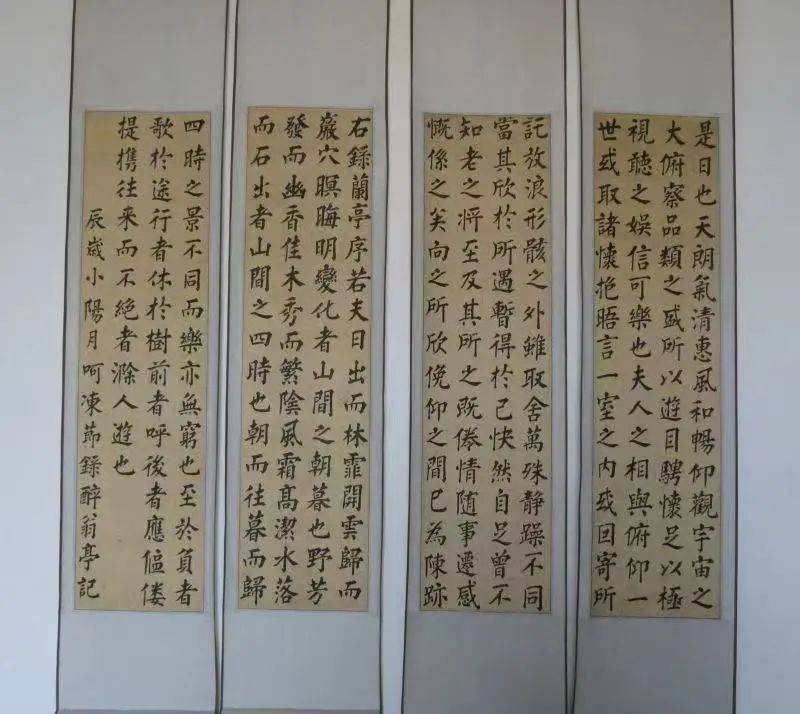

赵凌云书法

绪密赵氏“六大门”又生了十八子,这十八子又繁衍成三十九户,此时历史的车轮已经拐进了封建王朝崩塌、军阀混战的时期,乱世中的赵氏文韵依然墨香芬芳,十四世中的赵家俊、赵家贤弟兄俩,字写得特别好,赵家俊还曾在小窑管家担任过书法老师,1951年前后的莒县土地证、户口册等,几乎全是这兄弟俩一笔一划书写的,后来著名的莒县“书画六老”之一张静波便是师承的这两人。

赵家俊书法

十四世中除了文人,还走出了著名的商界精英赵家梁。赵家梁不但极有文采,出口成章,还会双手打算盘,曾跟随出身大店庄氏家族的庄守亭在博山开矿,负责管理账务。后来煤矿出了人命事故,庄守亭无奈外逃,赵家梁则挺身而出,凭着出色的能力摆平了整个烂摊子。事件平息后,庄守亭非常感激,就把名下的青岛电灯公司奖给了赵家梁。从此赵家梁日益发达,为人仗义疏财,经常往来于天津、上海等大都市,成为商界著名大亨,最终叶落归根,故于老家绪密。

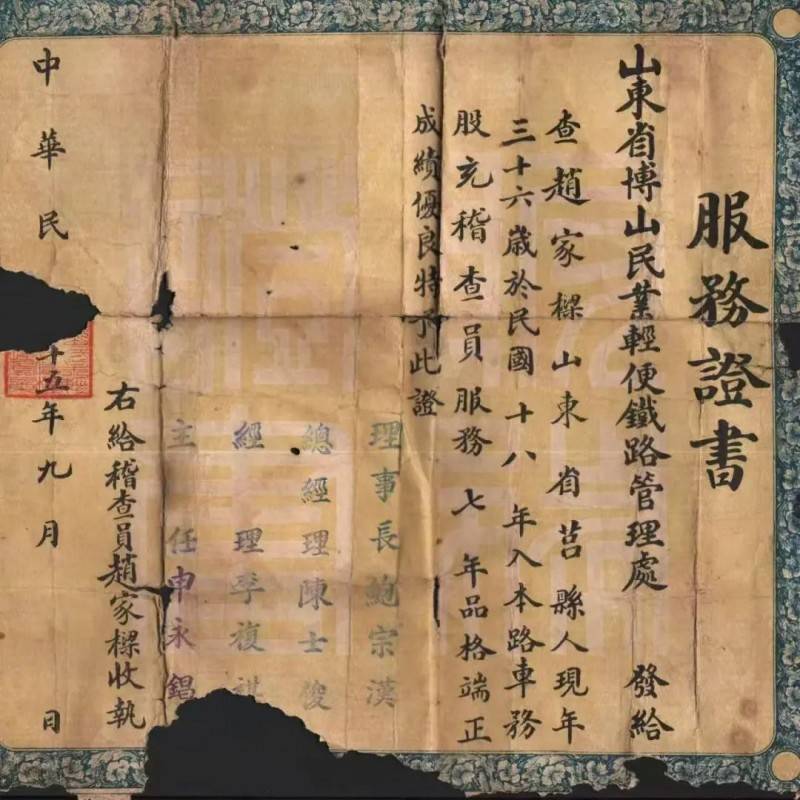

赵家梁在博山工作时曾使用过的“服务证书”,应该类似于现在的工作证。

同样成为商人的还有赵家泰,不过他是在抗日战争中诞生的红色企业家。

赵家泰,后更名为赵冠三,8岁时母亲去世,是大姐赵桂芝将他一手带大。1938年,日军入侵莒县,我党领导的抗日武装力量转入山区坚持斗争,生存异常艰难。危机之下,赵冠三的大姐夫于金陵倾其所有,于1939年为八路军捐建了一处被服厂和一处兵工厂,赵冠三被任命为被服厂经理。从1943年开始,由于战争时期生产安全的需要,以及赵冠三、于金陵等人的发动,后绪密村大量的赵氏子弟及他们的亲戚加入被服厂,这些人中有很多青年又报名参军上了前线,随着我军南征北战,现在大都居住在北京、石家庄、天津等地。

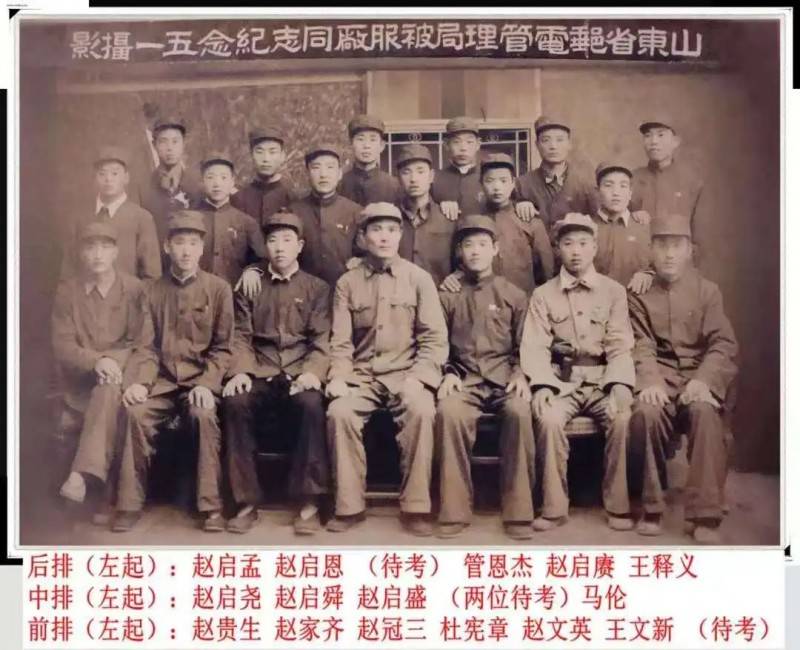

莒县八路军被服厂后来被山东省邮电管理局接管,该照片拍摄于1948年,里面十位“六大门”中的赵氏子弟在抗日战争、解放战争中皆有突出贡献。

经过这么一轮新的流动,原来的绪密赵氏三十九户,一下子出走了近一半。有人认为绪密赵氏由此被削弱,我反倒觉着这应该算是一次伟大的开枝散叶。为祖国建设贡献大量栋梁之材,才是一个古老世家兴旺的象征和存在的意义。

比如绪密十五世中的赵启盛先生,估计很多莒县人还没听说过他,但这位老先生当年可是全国邮电系统赫赫有名的人物。

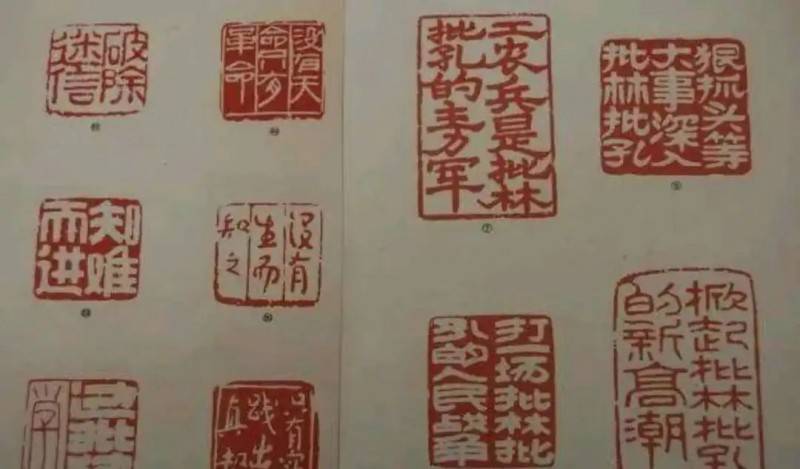

赵启盛出生于1922年, 21岁参加革命,最早在滨海军分区后勤部所属的鞋厂工作,后转入邮电行业,先是在莒县邮电局,后不断被调任,去过很多地方。新中国成立后,他于1956年获全国邮电先进生产者,并受到毛主席及其他中央领导接见。和多数绪密赵氏家族子弟一样,赵启盛多才多艺,尤喜篆刻和集邮。他几乎集齐了新中国成立后的所有邮票,当初在河北电话设备厂工作期间曾向人自嘲是“八分钱厂长”,因为那个时期最流行最常用的是八分面值的邮票。他的篆刻水平极高,当年闹革命时就经常义务给一些单位篆刻公章,全国多个县(市)邮政局的邮戳都是他亲手刻的,有些一直使用至今,在新中国成立初期他工作在京津地区时,国务院及一些部委的一些公章,也是找他刻制的——当然这些事,他也从不对外宣扬,是后人翻看他保留的章刻记录本子才知晓的。赵启盛先生于2012年春在河北石家庄去世,终年90岁。

赵启盛先生的篆刻作品

(四)

绪密赵氏十五世里另一位杰出的代表人物为赵启升先生。

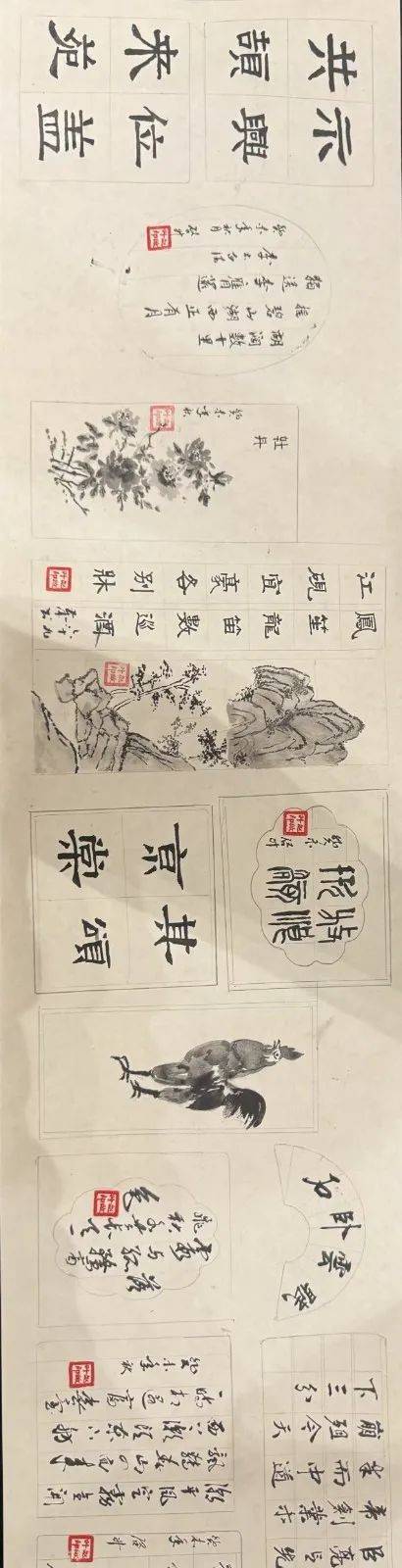

下图为赵启升先生手绘百米长卷之部分截图,为体验更好的观赏效果,敬请将手机横过来欣赏

赵启升(1935年—2007年),字旭东,一生投身教育事业,在书法领域造诣深厚,还擅长中医针灸。他的童年时光恰逢日军侵华的黑暗时期,有一年六月的深夜,大批土匪冲进后绪密村抢劫抓丁,赵启升的爷爷被打成重伤,父亲和伯父等人用土枪土炮等自制武器和匪徒们对抗,最终寡不敌众只能逃走,房子被烧,家里被洗劫一空,母亲重病因无钱医治去世,年仅36岁。

童年的苦难并没有让启升先生变得胆怯畏缩。他曾和当时村里的汉奸头子何德忠的儿子厮打过,因为那个比他年长两岁的恶少试图抢他从塘汪里摸到大鱼,这件事尽管让家里花了偌大的代价才摆平,但他的勇气和坚韧不拔的精神从未消失。新中国成立后他考中了诸城师范,一双新鞋不舍得穿,赤脚走几百里地去学校,学习期间勤工俭学,给一家窑厂日挑水300担,也是赤脚上阵……这些经历,也都不可避免地化作对生命和人生的感悟,融入他后来的艺术创作中,让他的作品风格多样,精彩纷呈,时而如山峦的大气磅礴,时而如小溪的涓涓细流,时而如刀削斧凿般的坚韧,时而如春风拂面般的温柔。

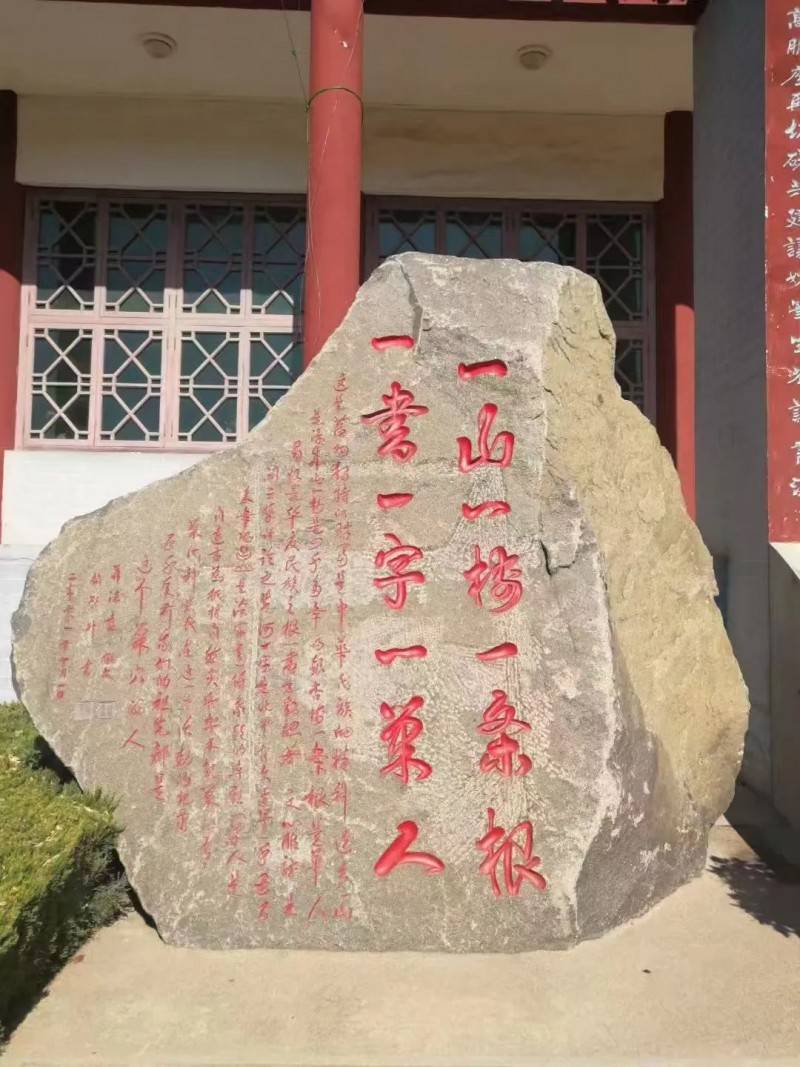

赵启升先生曾受邀在浮来山风景区内多处题写碑文,其中最出名是在浮来华人寻根馆前题写的莒文化“六个一”,和在福寿阁撰写的396个“福禄寿喜”篆字及“禄喜”两个榜书大字。

赵启升先生的子女中,长女赵连珍、子赵连玉、小女赵连洁均为山东省书法家协会会员,三女儿赵连翠荣获中国好人、全国自强模范、山东省道德模范等多项荣誉。

赵启升先生早年的家庭合影

赵连珍的绘画作品和赵连玉的书法作品

赵连洁的书法作品

我和赵连玉老兄相识多年,他为人处世既谦和有礼,又热血担当,让我非常敬佩;过去我在媒体单位工作时曾参与制作过多期报道赵连翠大姐感人事迹的节目,印象深刻……创作此文的过程中,当我在一本本厚重的典籍里寻找着绪密赵氏家族的足迹时,眼前总是情不自禁地浮起他们的面孔。几百年来,绪密赵氏秉持书画和孝义,将独特的为人处世和艺术追求融入家族血脉,亦让传统的家风文化在新时代焕发出勃勃生机。在整理记录往事的同时,我感觉到一种强大的传承基因,同样闪耀在今天的赵氏后人的身上。

从明朝初期,步履蹒跚地走到今日,绪密赵氏家族经历过繁花似锦,也经历过疾风骤雨……本文篇幅所限,本人笔力不逮,更多精彩的故事内容只能忍痛割舍。关于这段文韵传承的记录,也在此暂时告一段落了。最后衷心祝福祝愿,绪密赵氏的文韵墨影能继续滋润古老的莒州大地,为莒文化增光添彩。我相信,未来还会有更多的人把这个家族的文化底蕴和传奇故事继续深挖下去,永远书写下去。

赵启升先生家人的最新合影

作者简介

林晓杰

林晓杰,先后在莒县浮来山镇党委、中共莒县县委宣传部、莒县广播电视台(后更名为莒县融媒体中心)、莒国古城管理服务中心工作。曾在莒县广播电视台官方公众微信号“莒世闻名”开办时事评论栏目《莒地熊出没》并任主笔,撰写评论稿件一百余篇,目前主要创作莒地文化类散文。