《鲁辛随谈》专栏今日开通!

编者按:

林鲁辛先生是当今书画界一位很特别的人。他没有参加任何一个艺术社团,在书法,国画,篆刻,收藏,专论,考证,散文诗歌诸方面均有不俗的作为。多年来,许多新闻媒体曾对他作过报道,《四川日报》,《华西都市报》甚至推出过大版面的专访,但他很难提及。几十年来,林鲁辛先生隐于闹市,不慕功利,辛勤耕耘,书画作品有着落拓鲜活的个性。在他身上折射出中国文化人正能量的情性。其透脱,执着,散逸,耿介,博学,谦善的人品值得品味。

为此,中国美网特为林鲁辛先生推出《鲁辛随谈》专栏并配图版,以飨读者。

人能透脱,笔则畅达

——林鲁辛

书画家的才情与达观,笔墨的真率与机趣,体现着中国艺术精神的内在特质。前者是天授与蒙养所孕育,后者是对生活与自然作高度的提炼所进行的笔墨体验。

《易经》云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”就中国书画而言,“道”者,乃自然万物与人之内在精神浑融所产生的超常体验,犹如庄子所言“天地与我并生,而万物与我为一”,得“道”者对笔墨的驾驭突破了“形”的制约,体现出自由意志的畅达——美的自我观照。海德格尔曾言:“心境愈是自由,愈能得到美的享受。”书画的创作,若从技能上升到“规矩入巧,并能圆通妙造,可语神化”的境界,其作为不言而喻。中国书画从格调上讲,大致可递分为三个层面:理趣—意趣—天趣。得“天趣”者罕有,八大、白石、子庄是其代表。“器”者,程式化也,非精神的艺术,是技能,缺乏内心精神冲动的意味,作品的文化思想不高。

中国当代新儒八家之一徐复观先生在《中国艺术精神》一书中有段耐人寻味的论述: “我国三百年来,因过分重视笔墨趣味,而忽视作品中所表现的人生意境,以至两者堕退,尤以画论方面的堕退为甚。当代名家中,只有白石老人拈出一个‘静’字,为真能道出他的体验所至,接触到艺术中某一方面的真实。画家的心中若填满了名利世故,未留下一片虚灵之地,以‘罗万象于胸中’,而欲在作品中开辟境界,抒写性灵,恐怕是困难的事。”现在之所以难品赏到高境界的作品,多因艺术为物欲所障。很多人总是把作品的商业价值、人的名分与作品好坏直接相连,以商品的眼光和表面视觉的感受来判断作品的优劣,将人品、才情、蒙养、书法、绘画、金石割裂开来,这种现象值得神思。石涛在《画语录》中指出:“人为物蔽,则与尘交。人为物使,则心受劳。劳心于刻画而自毁,蔽尘于笔墨而自拘,此局隘人也。”中国的书画艺术,或言金石书画诗文,本乎同道,血肉相生。画与外物相接,书可直达内心,合之以诗文金石,其中堂奥,幽微深邃,极具民族特质。当艺术的崇高与神圣成为商品的附庸时,最多留下些技能上的精彩,品格与思想难以呈现。

唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”的艺术理念已越千年,但真正要在“造化”与“心源”中得道是异常艰难的。董其昌所说画要气韵生动,天授之外非读万卷书行万里路不可,从而进入“慷慨以使才,磊落以任气”的创作状态。纵观历代具有巨大影响的书画家,无一不是这样。

我出生家贫,父母皆文盲,三十岁前于翰墨之道浑浑然不知所以,但自小好涂鸦,好学习,此先天所就。直到二十世纪七十年代末,有幸拜识了四川大学老教授刘弱水先生,在刘老的指导下开始临帖习书。刘老亦是碑帖收藏家,他无私地为我提供范本,教授中国书法的知识,从而使我对系统地认识中国书法打下了基础。一九九二年,我正式拜师于王敬恒先生门下学习国画。王老对我厚爱有加,循循善诱,在艺术理念上给我极大的启发,影响深远。他要求我下功夫向历史上的大家学习,并阅读他们的身世,包括西方的画家,小家气、匠家气的画最好不要看,坚持自己独立的创作意识。告诫我最好不要参加艺术团体,那样有干扰,容易染习气,要给自己留下清静的艺术思维空间。他还强调功夫在画外,要保持朴淳的生活状态,多读书,勤思考,画中要有生活的感悟,有仁者的情怀,有智者的哲理。王老这样教导我,他自己也是这样做的。蜀中前贤侯建元先生、刘崇正先生、刘静生先生(陈子庄先生早年曾为国学请教于他)亦对我学习书画给予了热心指导。恩师们给我共同的感受是人格高旷,学识渊博,仁慈友善,不屑于功利。三十多年来,我未曾书窗懈怠,临池尤勤,染翰虽晚,且一步步学来,走来,变来。

2000年伊始,我极少介入社会的书画活动,常与好友们涉足山林田陌间,“不求闻达于诸侯”。艺术家在精神上最为可贵的是具有透脱的心灵,在创作上不为物欲所障。我认为参加艺术团体或获取职称与创作没有直接关系。当今书画作品以职称身位论价,以卖价高低论英雄,多是在浮躁心态与功利观的驱使下形成的怪圈现象,应引起自己警觉。“始知锁向金笼听,不及林间自在啼。”时至如今,我的书画篆刻创作,碑帖版本、水印笺、古旧墨、印石、砚等方面的收藏,都迈向了新的台阶。古贤达那种“啸傲山林之志,渔樵隐逸之心”的散逸情怀对我有着极大的感染力。

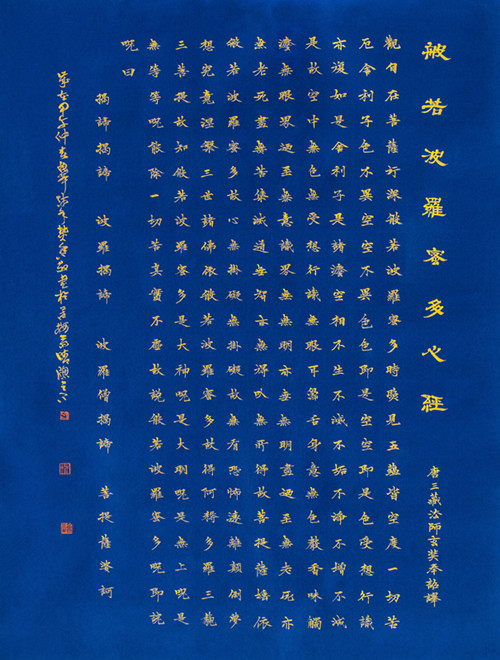

对于书法,正、草、行、隶、篆皆习之,偏重于正、草二体,追求健朗恣意的画家书风。

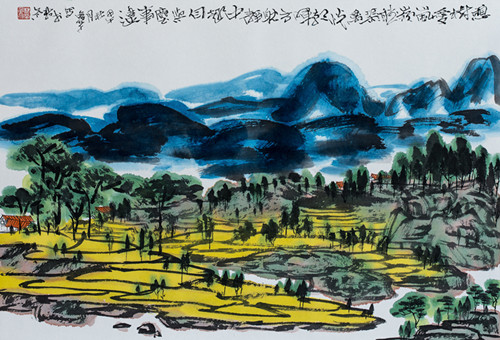

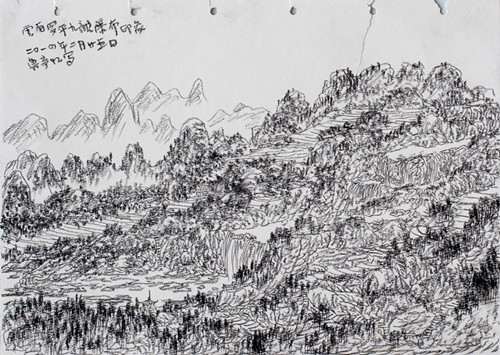

吾画,在恩师王敬恒先生的影响下,擅大写意,长于花鸟画。近年重点趋向山水画创作,因山水画最具包容性,拓展的空间大。追求清新灵妙,韵律流动,苍雄散逸的风格。虽受教于师门,但“师心而非师迹”,从不抄袭。创作中重书法用笔,主使正锋以立骨,辅以侧锋以求变。至于干、湿、浓、淡、枯诸法,向不刻意,随心施用。我历来反对照物刻画,意象表达是主流。对于刻意精细,工艺程式,娇媚艳俗,摹古仿今,千面雷同,师而不化的风习绝不为之。陈子庄先生说得好,“若妙合天趣,自是一乐。不以天生活泼为法,徒穷纸上形式,终为俗品”。张仃先生在为王憨山先生的画作评中感叹到“真画在民间”。元代黄公望乃大智隐逸之人,五十后始作山水,七十悟道,八十高寿创作出《富春山居图》这样伟大的作品。黄宾虹七十变法,愈至晚年愈臻化境。明代文徵明八十后所书小楷屡出新意,骨气洞达,精神飞动,精妙至极,可知“书至老成”决非妄语,画亦然。故中国画要达到深、高、远的境界何其难哉,人品、才情、蒙养、功夫缺一不可。

关于篆刻,秦汉古风对我影响至深,追求奏刀爽劲通畅,自然古拙之味,不为流风左右。涉及题跋留款,长短之句,心语与画直相关照即是。

中国画在当今处于多元的状态,“笔墨当随时代”的艺术观成为许多觉者的理念导引。尤其在山水、人物、工笔画方面,新的创造层出不穷,这是历史的必然。世界著名的艺术史家,英国贡布里希说到:“整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史,而是观念和要求的变化史。”这一观点是科学客观的。当今,中国画也存在令人担忧的现象,即题材因袭较重,如梅兰竹菊之类。传统颜料品种局限,色彩表达突破不大。近几年我亦开始在用色与题材上寻找新的感觉,往往用自己配制的颜料作画,在视觉上的冲击力是明显的。至于题材,特别是川、滇、藏地区,可以说是千山万水鞋破处,满目生机任剪裁。那些野山、野水、野花、野草、野树、野鸟、野果、给了我莫大的启迪,并常见于笔下,有些花果树木连名字都叫不上,所以落款常有“印象”二字。

中国画的线条,即“骨法用笔”,是画之灵魂,若失去了书法的熔铸,则乏骨气,骨气未生,何言气韵生动。唐代画圣吴道子所画人物享有“吴带当风”的盛誉,遥想其用线多么动人。白石老人作画,其线遒劲,魄力雄强,气度非凡。观黄公望的《富春山居图》长卷,疏宕郁勃,气象浑穆,生机昂然,其线运用有如天成。故知国画的用线,如丢失了书法的功底,容易陷入板、刻、结的泥淖,应深明其理,不可掉以轻心。

唐人符载在《观张员外画松图》一文中有段精彩的描述:“员外(张璪)居中,箕坐鼓气,神机始发。其骇人也,若流电激空,惊飙戾天。摧挫斡掣,撝霍瞥列,毫飞墨喷,捽掌如裂,离合惝恍,忽生怪状。及其终也,则松鳞皴,石巉岩,水湛湛,云窈眇。投笔而起,为之四顾,若雷雨之澄霁,见万物之情性。观夫张公之艺,非画也,真道也。当其有事,已知夫遗去机巧,意冥元化,而万物在灵府,不在耳目。故得于心,应于手,孤姿绝状,触毫而出,气交冲漠,与神为徒。若忖短长于隘度,算妍媸于陋目,凝觚舐墨,依违良久,乃绘物之赘疣也,宁置于齿牙间哉!”古人尚有如此绝状,我辈缘何无进取之由。

我之性格耿狷落拓,切齿仗势之辈,厌恶奴才之举。心中崇仰传统艺术,更崇尚艺术思维的自由,力戒随波逐流之习,“怀远以开神道之想,感寂以照灵明之应”。故萧然物外,澄怀味道于天地之间,孕蒙养于蕃篱之外。安居底层生活,以养朴拙之性。豪爽仗义,以应散逸之情。痴迷于穷山恶水,以陶冶逍遥旷放之胸襟。热心少儿书画教学,以沁真率之气。每当情畅意爽,或酒酣兴到之际,心气勃发,操笔以写心达性,其间不乏有透脱之机趣,难以复为。

“水静尤明,况乎精神。”求索无止境,走自己的路,信可乐也!

(编者按:此文曾发表于《荣宝斋》杂志2015年第3期,经作者少许改动,今转发于本刊。)

甲午腊月

林鲁辛写于苦梅斋灯下

笔者简介:

林鲁辛,成都人,自少儿时即喜欢读读写写,胡乱涂鸦,弹指间,今逾花甲矣。而立之际,痴于翰墨,有缘拜于蜀中贤达刘弱水先生,王敬恒先生门下学习书法与国画。恩师善诱,不唯笔墨楷模,而在启发艺术理念上给予了深刻的教诲,三十余年来,未曾寒窗懈怠。余性情散逸耿介,对热闹非凡的尘世,似乎不太懂事,至今无一冠冕。只希望在清寂透脱的底层生活中去领悟艺术的境界与新颖。想如能拓一条自己的路,即是终极追求。至于路有多长,多难,多高,且无挂碍。

亦好收藏,专于碑帖版本、古旧墨、水印笺(谱)、砚、印石诸类,当下有些许规模与看点,个中妙趣,自不待言。

每年,总要偷闲出门多次,远远近近地,去会一会野山、野水、野树、野草、野花、野鸟,而对川、藏、滇地区,则情有独钟。

深知,翰墨之道,笔外之蒙养也。

二〇一五年六月六日

林鲁辛个人网址: www.linluxin.com