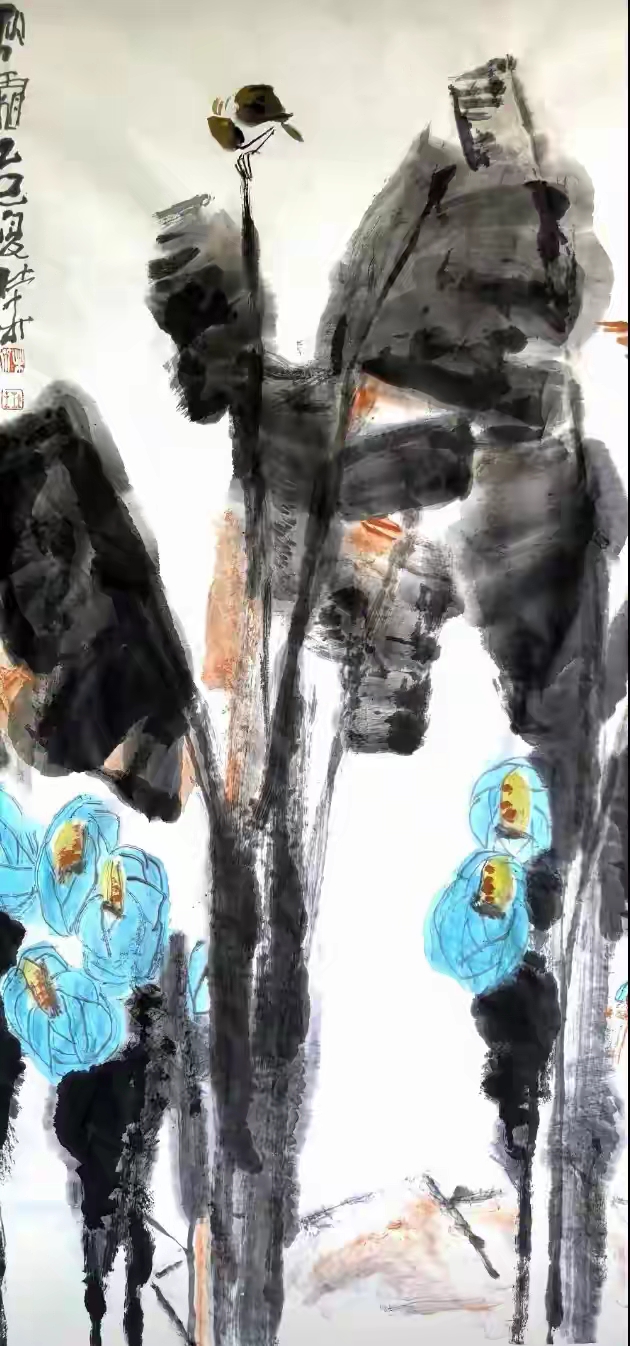

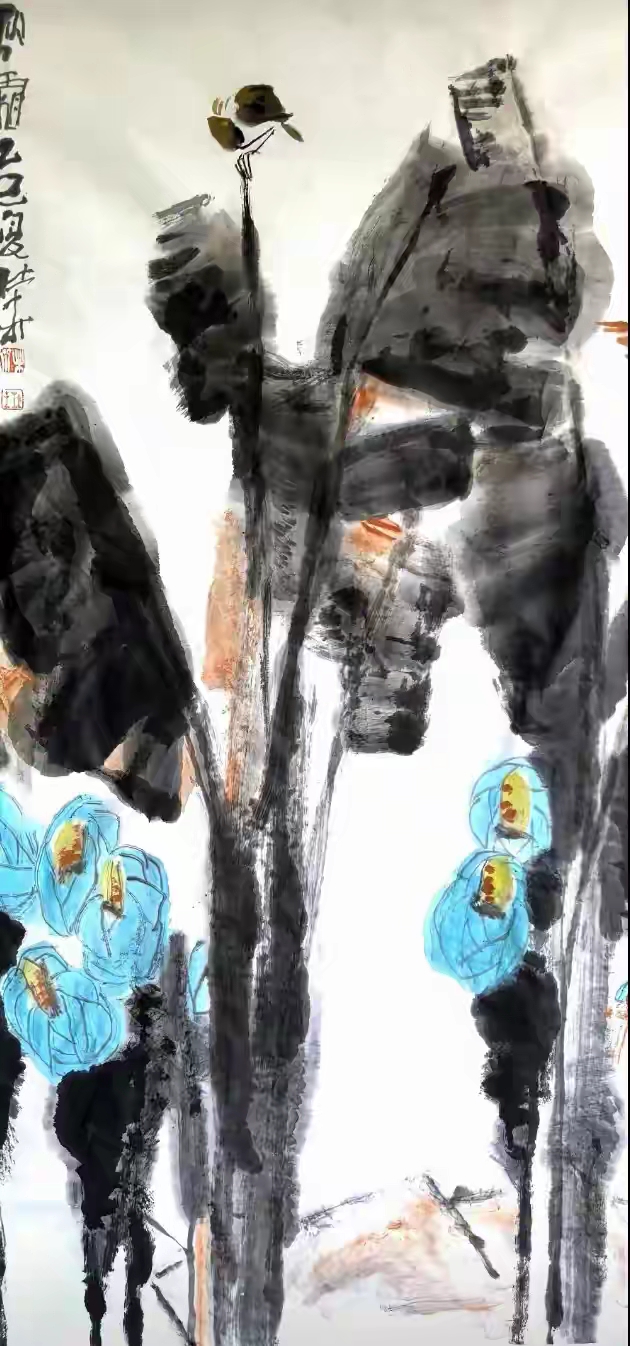

在中国大写意画坛,杜未是一个“用笔画石头、用墨堆云雾”的奇人。

他的画不是纸面上的风景,而是用金石敲出来的山河魂魄,用墨云裹起来的天

地精神。当你站在他的画前,会听见笔锋划过纸页的“沙沙”声里藏着青铜器的锈响,会看见墨色晕染的痕迹里飘着祁连山的云气。

有人说,杜未的画是“刚硬的温柔,苍茫的深情”——笔杆里藏着金刚杵,墨池里养着云海魂,这就是他最鲜明的标签:笔含金石气,墨写苍茫韵。

笔含金石气:像钢钎凿开石头的笔力

“金石气”原本是书法术语,指篆书、隶书等古文字中那种刚硬、质朴、带着岁月侵蚀痕迹的力量感。杜未把这种“金石气”搬进了画笔里,让每一笔都像烧红的铁锥划开生宣,像老松根须扎进泥土,像青铜器上的铭文刻进石头。

他的笔力不是“软塌塌的线条”,而是“带着重量的力量”。比如画一棵老松,他的笔像钢钎,从纸的这头“凿”到那头,线条里藏着“叮叮当”的金属声;画一块山石,他的笔像铜锤,砸下去的地方墨色凝实,边缘却带着“崩裂”的痕迹——这就是“笔含金石气”的妙处:笔锋不是在“画”,而是在“刻”,在“砸”,在“撞”,每一笔都带着“不破不立”的刚劲。

杜未的笔力不是天生的,而是“啃”出来的——他用了三十年时间临摹《石鼓文》《峄山碑》这些篆书碑刻,把篆书的“中锋行笔”“藏头护尾”揉进了画笔里。

比如篆书的“中锋行笔”,就像“用筷子夹菜”,笔锋始终在线条中间,这样的线条“圆、厚、劲”;杜未把这种方法用到画画里,画一根树枝,笔锋像“钻子”,沿着线条的中心线“钻”过去,线条就有了“钢筋”一样的韧性。

再比如篆书的“藏头护尾”,就像“拳头藏在袖子里”,起笔时笔锋“藏”起来,收笔时笔锋“收”回去,这样的线条“不露锋芒,却有力量”;杜未画一朵菊花,花瓣的起笔像“钉子扎进纸里”,收笔像“尾巴带着风”,看起来“软”,摸起来“硬”——这就是传统技法的力量,杜未把书法的“金石气”变成了画画的“笔力魂”。

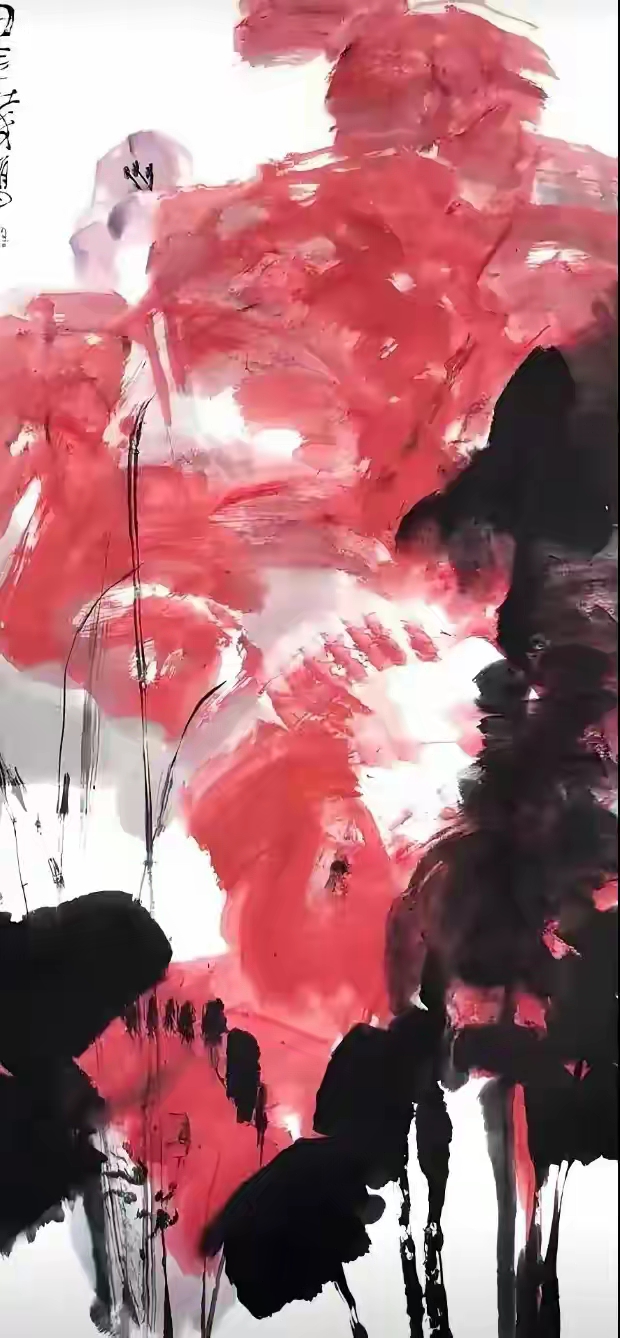

墨写苍茫韵:像云海裹住山河的墨色

“苍茫”不是“模糊”,而是“天地辽阔的感觉”;“韵”不是“好看”,而是“余味无穷的意境”。杜未的墨色不是“涂”出来的,而是“堆”出来的、“染”出来的、“渗”出来的,像祁连山的雪水融了戈壁的沙,像洞庭湖的浪卷了巫山的云,像暮色里的太行,一半是石头,一半是云雾。

他的墨色有“五层味道”:

浓墨:像压城的黑云,沉得能“砸”出声音;

淡墨:像飘走的烟魂,轻得能“吹”起来;

破墨:像裂了的地壳,浓墨里渗着淡墨,像“石头缝里的草”;

焦墨:像烧过的古木,干得能“磨”出火星;

积墨:像黄土高原的梯田,一层一层堆上去,每一层都藏着“岁月的褶皱”。

这些墨色不是“涂”上去的,而是“活”在纸里的——比如画一片云海,他先用淡墨铺一层“底色”,再用浓墨“点”出云的“骨”,然后用破墨“染”出云的“肉”,最后用焦墨“勾”出云的“魂”,这样的云海“不是画的,是飘过来的”,像“能裹住你的衣服,能钻进你的鼻子”。

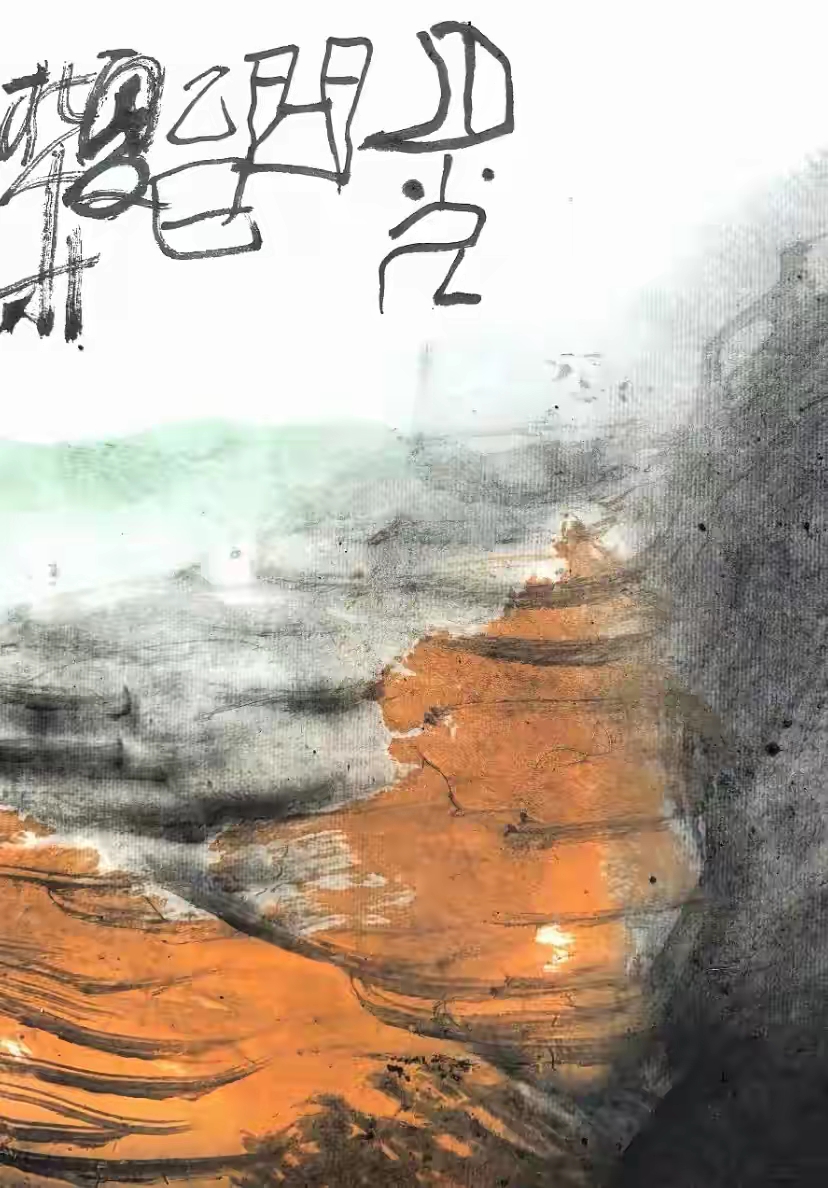

杜未的墨法是“跟自然学的”——他在太行山里住了三年,看云怎么“堆”在山顶,看雾怎么“渗”进石头缝,看雨怎么“淋”在树上;他在长江边坐了一个月,看浪怎么“卷”起泥沙,看水怎么“浸”进岸边的土,看夕阳怎么“染”红江水。

比如他画《太行浩气》,用“积墨法”堆出太行山的“骨”:先用水墨铺一层“底色”,像“太行山上的土”;再用浓墨“点”出石头的“纹”,像“石头上的裂缝”;然后用破墨“染”出云的“形”,像“云裹着石头”;最后用焦墨“勾”出树的“枝”,像“石头缝里的草”。这样的太行山“不是画的,是长出来的”,像“能摸到石头的粗糙,能闻到云雾的潮湿”。

再比如他画《江雪独钓》,用“淡墨法”写出江雪的“韵”:先用淡墨铺一层“江面”,像“冻住的水”;再用更淡的墨“染”出“雪”,像“江面上的雾”;然后用焦墨“勾”出“钓竿”,像“寒风吹断的树枝”;最后用浓墨“点”出“渔翁”,像“雪地里的一点火”。这样的江雪“不是画的,是冻出来的”,像“能感觉到风的冷,能闻到雪的香”。

案例分析:《太行浩气》里的“金石与苍茫”

《太行浩气》里的太行山,每一笔都像“钢钎凿出来的”:

山石的线条:“钉头鼠尾”——起笔像“钉子”,扎进纸里,收笔像“尾巴”,带着风,像“钢钎凿石头的痕迹”;

山棱的转折:“折钗股”——像古代的铜钗,折而不断,带着韧性,像“石头的棱角”;

树干的线条:“屋漏痕”——像雨水顺着墙流下来的痕迹,弯弯曲曲,却带着力量,像“老树干的纹路”。

这些线条“不是画的,是刻的”,像“能摸到石头的硬度,能听见钢钎的声音”。

《太行浩气》里的云海,每一笔都像“云雾堆出来的”:

云海的底色:用淡墨铺了三层,像“云的‘肉’”;

云海的“骨”:用浓墨点了几个“点”,像“云的‘魂’”;

云海的“韵”:用破墨染了几道“痕”,像“云的‘气’”。

这些墨色“不是画的,是飘的”,像“能裹住你的身体,能钻进你的鼻子”。

《太行浩气》里的太行山,不是“再现”太行山,而是“表现”太行山的“精神”:

山石的刚硬:像“太行的骨头”;

云海的苍茫:像“太行的呼吸”;

树的倔强:像“太行的灵魂”。

这幅画“不是画的,是杜未和太行的对话”——他用笔画出了太行的“刚”,用墨写出了太行的“柔”,用刚柔并济的手法,写出了“太行浩气”的“魂”。

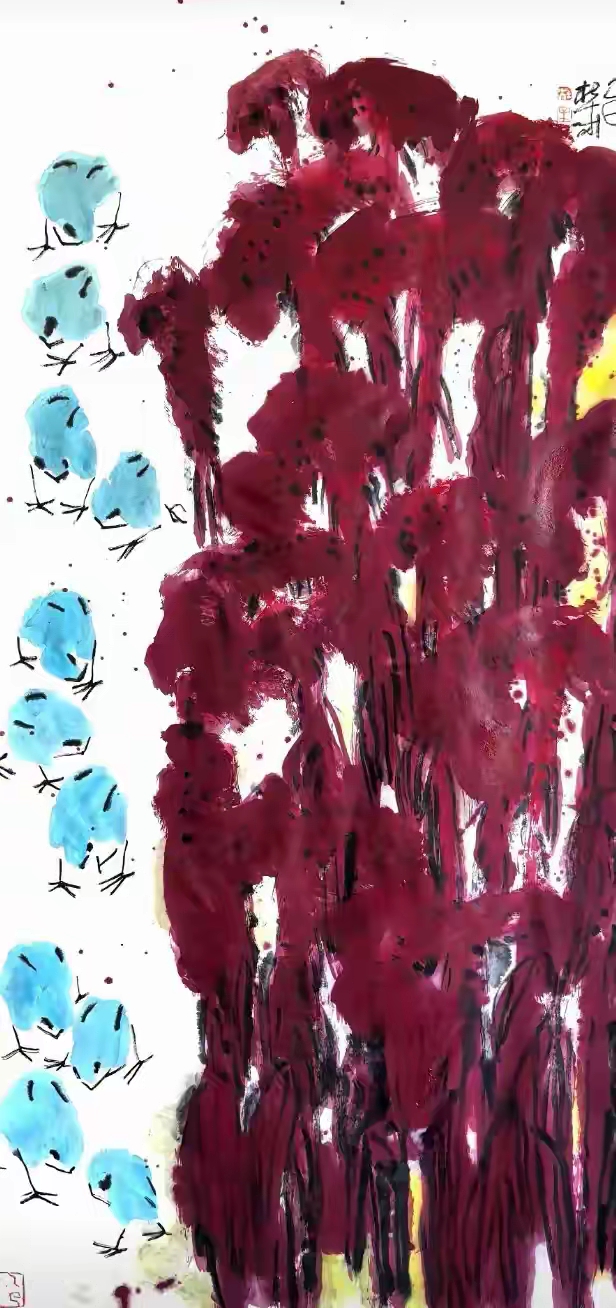

杜未大写意画的艺术价值

杜未的画“不是复古,而是创新”:他把篆书的“金石气”搬进了画画里,让大写意画有了“钢铁般的力量”;他把自然的“苍茫韵”融进了墨色里,让大写意画有了“云雾般的韵味”。他的画“不是传统的重复,而是传统的新生”——比如“金石气”原本是书法的术语,他把它变成了画画的“笔力”;“苍茫韵”原本是自然的感觉,他把它变成了画画的“墨色”。

杜未的画“不是画自然,而是和自然说话”:他画太行山,是“听太行山的故事”;他画江雪,是“和江雪谈心”;他画老松,是“懂老松的倔强”。他的画里有“画家的心跳”,有“自然的呼吸”,有“天地的精神”——比如《太行浩气》里的太行山,不是“风景”,而是“太行的灵魂”;《江雪独钓》里的渔翁,不是“人”,而是“杜未自己”。

用笔画心,用墨写魂

杜未的大写意画,是“金石气”与“苍茫韵”的完美结合,是“传统技法”与“个人感受”的碰撞,是“画家”与“自然”的对话。

他告诉我们:大写意画不是“画样子”,而是“画精神”;不是“用笔画”,而是“用心画”;不是“写墨色”,而是“写魂韵”。