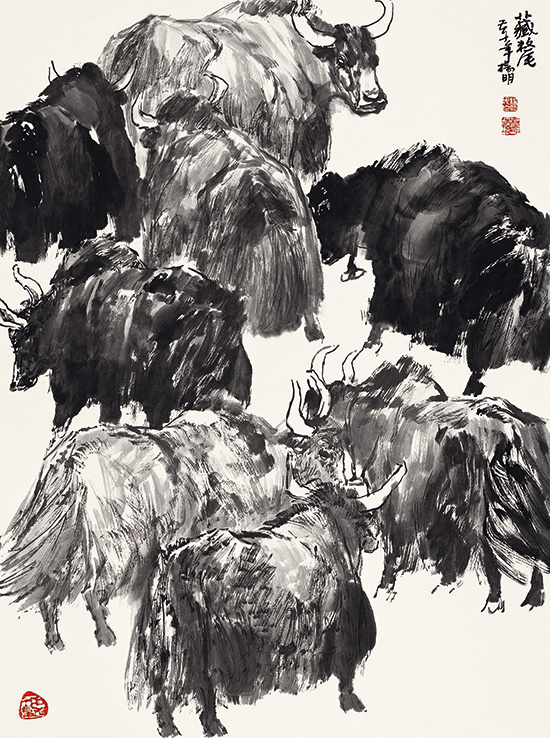

话说牦牛复壮

文/杨明

据考证,牛的祖先与牦牛的祖先在亚洲的后上新世纪中属于同一祖先。在更新世(200万年前)时期,随着喜马拉雅山脉的隆起,牦牛的祖先出现在喜马拉雅山脉北面。由于受社会经济和自然的局限,牦牛在约4500年之前才开始了有野牦牛到家牦牛的驯化。比普通牦牛的驯化时间要迟的多。

杨明 《奔牛图》2000年 136x68cm

从多年的考古发掘证明,青藏高原在新世至中世纪就有人类,对驯化牦牛做出最大贡献的应该是古羌人。

全世界的牦牛主要分布在我国青藏高原及其毗邻的的高原山地。我国是牦牛数量最多的国家,约占90%以上。主要分布在喜马拉雅山昆仑山阿尔卑斯山及祁连山所环绕的青藏高原上即海拔3000米以上的青海西藏新疆甘薯四川云南等省区,内蒙古自治区的贺兰山区以及河北省北部山地草原也有少量饲养。蒙古国是世界上第二个牦牛较多的国家约70 多万头占世界牦牛总数的5%左右其余5%分布在吉尔吉斯斯坦哈萨克斯坦尼泊尔印度等不丹全乃金阿富汗巴基斯坦格鲁吉亚也有少量分布近年来由于蒙古国遭受连年自然灾害,使牦牛保有量下降幅度很大,使中国牦牛占世界牦牛总数量的比例达到94%。目前我国牦牛生产区共有牦牛1600万头,其中青海就有近600万头。野牦牛代表着牛属中亚属的一个独立畜种,至今仍生存在青藏高原唐古拉山昆仑山巴彦克拉山祁连山海拔50006000多米之间高原草原地带常年无绝对无霜期多风雪气候酷寒空气稀薄。正是在这种严酷的自然选择生存下来的野牦牛具备了遗传性强抵抗力生存能力转化天然牧草能力强体型硕大产肉产毛绒高繁殖性能强等特征。野牦牛是青藏高原上最古老的动物,在远古时期不仅遍布青藏高原,而且出没于青藏高原的边缘地带,青海有野牛沟的地方很多,如祁连山的野牛沟,格尔木野牛沟,果洛野牛沟等,甘肃庄浪也是羌名野牛沟之意。而被冠以“卧牛峰”“野牛山”“牛心山”“野牛滩”之类的地名也不少见。

杨明 《藏氂》 114x83cm 2002年

60年代来,笔者被分配到青海玉树曲麻莱县工作,那时县有公路,干部下乡工作都是骑马(干部都配有马匹)。黄河源头区的的麻多乡,呆过几年,经常往返于巴彦克拉山南北麓,北麓是长江上源通天河、南麓是河源地区。此地土壤退化比较严重,许多地方成为黑土滩。在下乡途中,经常见到单个或数个野牦牛的白色骨头散落在路边或山凹中的黑土滩上,在阳光下分外刺目,让人触目惊心,我深信,这里曾是野牦牛的故乡。多时,要见到野牦牛并不是太难,如果进入到昆仑山扎日干那地区(玉树与海西交界处)更可见到成群的野牦牛。

60—70年代藏区尚未禁猎,打野牛改善生活成为一些基层单位的一项工作。记得当时每斤生野牦牛的肉为两毛钱,都是一卖一个牛大腿,牛蹄子被吃饭的大铁碗还要大。野牛心也很抢手,是藏药里边治疗高原型心脏病的主药。

杨明 《角力图》136x68cm 2010年

当时经常有公野牦牛光顾家毛巾群(夏季),牧人一般也不会驱赶,因为也不能奈牛何。但有时会发生公野牦牛裹肋与家母牦牛事件—就是公野牦牛往自己的牧地驱赶母牦牛,此时只好请大队的民兵来收拾局面—鸣抢赶跑野母牦牛,把家母牦牛救回来,赶不回来也就任其便了。

野牦牛多活动在偏僻荒凉的寒漠地带,体躯粗壮、姿态彪悍,成年公牛体高达1.8—2.0米,体长2.5米以上,体躯围3米左右,体重1.5吨左右,与家牦牛迥然不同,角型、角基的差异尤为突出,角基粗达0.4米,藏北及青南的牧民多作为挤奶桶用,公母皆有角,角型基部大而粗,角型先向头部两侧延伸,再略向前,眼大有神,耆甲高长,隆肉突起,胸深腹园,腿长体高,呈流线体型,全身披以里褐色长毛,浓密而粗长,绒毛多而厚,体干?周群毛蓬松垂挂,尾大膨起,尔等宠然大物缓缓行进于干里茫原之中,犹如大海中行进的船舶,故有“高原之舟”的称谓。公野牦牛生性警觉,时时毕露攻击凶相,精神抖擞,目光锐利,性情孤僻,颇富悍威。

杨明 《卡日曲之夏》2007年 136x68cm

母野牦牛在体格体重上比雄性小的多,常和幼犊、青年牛合为群体,游离在荒原无人区中。

野牦牛具有比家牦牛更强的耐寒,抗逆的生活习性,从小不受制约,饱受母乳,偶广阔的草资源,只有最优秀的个体才能在种群中繁殖中繁衍后代,也只有最优秀的个体,在严酷的自然选择下生存成长,他们的内在特质代表着她们是青藏高原真正强者。

伴随着人类对高原地区的逐步开发,野牦牛的群体已越来越小。现在只有在藏北高原、唐古拉山、可可西里、昆仑山、阿尔金山、祁连山西段有少量分布。

相对于家牦牛,自古以来一直延续的是自然主义的放牧方式、近亲繁殖使牦牛的品质退化,生产能力和繁殖能力不断下降。过度挤奶使小牛从小处在营养不良的境地。对草原的过度利用,导致了草原的退化,同时由于青藏高原生态环境的渐渐恶化,使草地荒漠、沙化,冰川退缩、河流干涸,数不清的高原湖泊不复存在,在人类对自热?泽而鱼的破坏行为还在继续、这些因素反过来又影响到牦牛的生存状况。

杨明 《山路弯弯》2010年 178x96cm

在这种情况下;驯化珍贵是野生资源导入野牦牛血,通过与家牦牛杂交,利用杂交优势更新复壮家牦牛弱势群体,从而遏制家牦牛品质退化的趋势,是一个势在必行,功力千秋的伟大课题。这项工程是通过对野牦牛的人工驯化,制作冷冻精液、人工受精,达到牦牛复壮和新品种培育的目的。

驯化野牦牛是将纯生野牦牛从海拔5000米以上的高原引入到海拔3000多米的青海省士通牦牛,实验场与家牦牛围牧群饲。在稳定的饲养程序下,从无约束的状态,引渡到人为的放牧管理之中,消除敌意,改变性格,服从人的要求,使牦牛易暴易怒的烈性得到了制约,达到驯化调教后可以利用之目的。实际上为野牦牛采精、制作细管冻精的过程,听起来简单,但操作起来却十分繁琐、工作人员为了确保精液质量,他们往往要从精液稀释到精液检测,直至细管冻精完成忙碌上一整天。

杨明 《斜阳》114x83cm 2002年

通过20多年的努力探索,2005年3月,以“大通牦牛”命名的含有二分之一野牦牛血的杂交牦牛,由于其生产性能高,易粗放管理,抗逆行、适应性强,遗传稳定和在推广应用之中,对当地家牦牛的改变复壮效果十分显著,通过了国家农业部的审视,并颁发了畜禽新品种证书。

杨明 《扎曲河畔》68x68cm 2004年

随着“大通牦牛”的成功培育,作为全国唯一一个以繁育良种牦牛为主的国有良畜场,其良种已经辐射到新疆、西藏、内蒙、四川、甘肃等全国各大牦牛产区。大通中牛场向全国销售的种牛每年约改良牦牛30余万头,有效地遏制了牦牛种群退化,保护了我国牦牛资源,为牦牛本品种选育找出了一条新路。

杨明 青海省人,中国美术家协会会员、国家一级美术师。先后任西宁画院副院长、西宁市美协主席、青海省美术家协会副主席。青海省省级、国家级非物质文化遗产评审专家、中国书画收藏家协会艺委会委员、青海画院院长。获“97.中国画坛百杰”、“优秀人民艺术家”、“中国知识产权文化大使”、等荣誉称号。